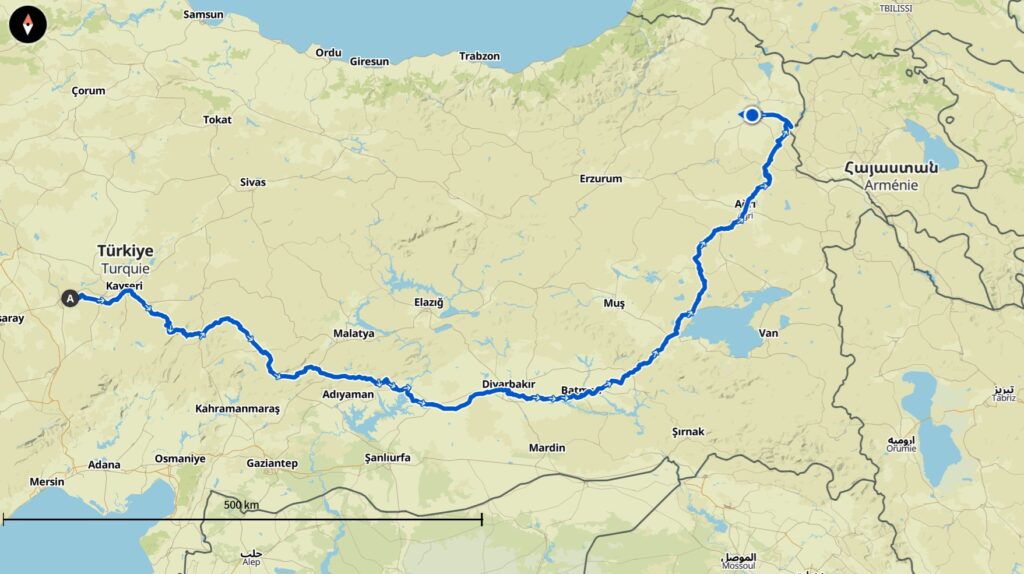

De Göreme à Kars, par le mont Nemrut et le Kurdistan turc

Alors on choisit quelle route ? Celle du nord ou celle du sud ? Erzurum ou le mont Nemrut ? L’heure de la remise en selle a sonné et nos crânes bouillonnent toujours de réflexions sur la suite de l’itinéraire, sans parvenir à arbitrer. Deux options se présentent :

- viser le Sud-Est pour découvrir la région kurde et quelques uns de ses sites majeurs : itinéraire plus long, plus dénivelé, qui nous conduira à traverser une zone gravement affectée par le tremblement de terre de février dernier, et à séjourner dans des régions déconseillées par notre ministère des affaires étrangères ;

- la route directe vers la Géorgie par Erzurum, plus facile à tous points de vue mais qui nous fait craindre de parcourir beaucoup de kilomètres sans points d’intérêt particuliers.

Il nous reste une étape pour trancher et nous comptons sur l’aide de nos hôtes de ce soir pour arrêter notre choix. Alors en route !

Les paysages stupéfiants de Cappadoce dans le rétroviseur, nous rejoignons Kayseri où, malgré leur 20ème anniversaire de mariage et la présence de deux autres cyclistes ce soir, Nilgün et Emrah nous accueillent avec un chaleureux « vous êtes ici chez vous ». Nous dînons d’un somptueux repas spécial cyclistes (apéro, bières fraîches, poulet, pâtes au pesto, fruits secs et diverses douceurs pour le dessert) en compagnie de Gašper, un jeune slovène, et Mujhgan, iranienne vivant aux Pays-Bas, qui pédalent vers Téhéran. Une nouvelle fois, nous passons une soirée enrichissante « entre amis », à discuter de nos vies, de nos voyages, et du monde qui nous entoure. Nilgün et Emrah nous rassurent sur le fait que la traversée de la région sinistrée par le séisme ne pose pas de problème. Pour ce qui est de la sécurité dans le sud-est du pays, nos hôtes rejoignent l’avis des cyclos qui nous précèdent : pas d’inquiétudes, la région est désormais calme. Alea jacta est ! Cécé est rassurée, nous emprunterons la route du sud et irons nous promener dans le Kurdistan turc.

Kayseri, marque le passage vers la Turquie orientale, encore moins dense, encore plus sauvage, plus pauvre aussi, et souvent délaissée par les touristes étrangers.

Le volcan Ercyes, la grande station de ski de la région, nous toise du haut de ses 3.916 m alors que nous nous lançons vers le mont Nemrut et ses statues géantes. Lui sait ce qui nous attend : cinq jours d’isolement, de sécheresse, de chaleur, et de villages reculés dynamités par la colère tectonique. Mais aussi cinq jours de merveilleuses petites routes et pistes viroleuses à souhait, dans les champs d’orge et de tabac, à se faire brinquebaler de droite à gauche et de haut en bas, par les montagnes de l’anti-Taurus.

Elbistan témoigne des premiers stigmates du tremblement de terre. Des monceaux de gravats et de ferraille sont stockés aux abords de la ville qui semble avoir été bombardée. Mais la phase d’urgence nous apparaît bien gérée six mois après le désastre. Les bâtiments dangereux ont été démolis ou évacués et chacun a retrouvé un abri pour l’hiver. Dans les campagnes, des tentes (douches et WC compris) ont été mises à disposition des sinistrés. Les bourgs sont étendus par d’impressionnants villages provisoires de préfabriqués, et les commerces reprennent leur activité dans des containers avec vitrine. Le drame humain n’en demeure pas moins papable et nous remue les tripes. La pudeur nous commande de ne pas prendre de photos.

Après ces journées physiquement et émotionnellement éprouvantes, mais qui resteront dans notre top des paysages de la Turquie, le joli camping d’Omar au-dessus du pont romain sur la rivière Cendere nous accueille pour une soirée et une nuit réparatrices avant de gravir le mont Nemrut. C’est tout là-haut, à 2.150 m, sur un sommet visible à des dizaines de kilomètres à la ronde, que le roi de Commagène, Antiochos 1er, s’est fait ériger au 1er siècle avant notre ère un mausolée hors du commun : un tumulus de pierre de 150m de diamètre et de 50m de haut flanqué de terrasses, où Antiochos, un poil mégalo, s’est voulu statufié, trônant aux côtés de Tyché, Zeus, Apollon et Heraclès. Rien que ça !

L’ascension est un vrai morceau de bravoure pour « cyclovoyageurs-chargés-comme-des-mulets ». 10km de route pavée, pente moyenne de 11% rehaussée de terribles murs à 15% ou 18% : ceux qui ont un peu l’habitude de pédaler apprécieront. Mais la beauté spectaculaire du sanctuaire dans la lumière tombante est décuplée par la satisfaction de son escalade à la force des quadriceps. Les géants de 8m de haut, pourtant décapités par les tremblements de terre, paraissent veiller pour l’éternité sur le royaume disparu de Commagène. Sous le sommet, le centre d’accueil/restaurant/magasin de souvenirs nous autorise à squatter dans un coin, au chaud et à l’abri du vent, douche et dîner en prime ! Le vélo ouvre décidément toutes les portes. De la terrasse et sa vue infinie, on aperçoit déjà le pays kurde qui nous attend demain.

Non contents d’avoir contrarié notre montée, les pavés et les pentes du Nemrut nous volent la descente en soumettant vélos et pilotes à un double test de résistance aux vibrations, et d’échauffement des freins. Nous retrouvons trop vite la misérable altitude de 600/700 m, où le soleil reste impitoyable en cette mi-septembre.

Encore quelques tours de roues, et un pont flambant neuf enjambe l’Euphrate. L’immense barrage Atatürk a mué le fleuve impétueux en un lac placide aux mille ramifications qui épousent les anfractuosités du relief. Et nous voilà fouillant dans les recoins de notre mémoire, dans nos cours d’histoire-géo de 6ème oubliés, …l’Euphrate, …la Mésopotamie, … ah oui, …du grec Mésos (entre) et Potamos (fleuves): entre le Tigre et l’Euphrate. C’est bien ça, on y est. On est venus jusqu’ici, où les premières civilisations sont nées, où l’Histoire a débuté avec l’invention de l’écriture, depuis la France, avec nos petites jambes, et plus de 8.000 km. Ça donne des frissons.

Le croissant fertile qui a vu naître l’agriculture il y a 10.000 ans est ici une plaine jaune pâle, criblée de cailloux et brûlée par le soleil. Nous la parcourons pour rejoindre Diyarbakır, capitale non officielle des Kurdes de Turquie. Passé des kilomètres de nouveaux quartiers qui poussent à une vitesse affolante, nous franchissons les austères remparts de basalte noir qui cernent la vieille ville surplombant le Tigre.

(le tumulus du Nemrut au fond, à gauche)

La « noire », lourdement touchée par les combats entre indépendantistes kurdes et état turc, se restaure, se modernise pour retrouver son lustre d’antan. A quelques encablures de la Syrie et de l’lrak, on se sent soudainement projetés au Moyen-Orient en buvant le thé sur la place de la grande mosquée Ulu Camii, et on remonte le temps en découvrant les églises syriaques, arméniennes, … des premiers chrétiens d’orient. Peu de touristes occidentaux ici. Pour la première fois, nous nous sentons regardés avec curiosité, mais toujours avec bienveillance.

Partout et par tous, nous sommes accueillis par un franc « hoç geldiniz » (bienvenue), avant même le bonjour. Nous pensions être accoutumés à l’hospitalité des turcs, mais leur générosité ne cesse de nous surprendre, et parfois même de nous embarrasser. Morceaux choisis :

- ici l’épicier du village chez qui nous sonnons de bon matin car son magasin n’est pas encore ouvert, nous explique qu’on a le temps pour faire les courses et que, d’abord, il nous invite à prendre le petit déjeuner avec toute la famille;

- là, le patron de la boulangerie où nous dévorons notre en-cas de 11h refuse la moindre livre pour le thé et les pâtisseries consommés;

- plus loin, les hommes attablés à la terrasse du café de leur village dévasté par le séisme, se mettent en quatre pour nous trouver un endroit confortable où planter notre tente (on finira dans la cour de l’école), et les ados curieux venus s’enquérir de notre présence reviennent à la nuit tombée pour nous offrir une moisson de friandises;

- ailleurs, après nous avoir désigné sa maison en ruine, la commerçante chez qui nous faisons le plein d’eau ne nous laisse pas repartir sans un sac rempli d’oignons, poivrons et tomates pour notre dîner;

- plus tard, le chauffeur routier qui nous voit peiner face au vent dans l’ascension d’un col nous tend une tasse de thé brûlant du haut de sa cabine;

- même les militaires, qui nous demandent nos papiers juste pour le plaisir de discuter quelques minutes (savoir d’où l’on vient, connaître notre âge…), nous proposent de les rejoindre à la caserne toute proche pour prendre une douche et manger.

Sans parler, évidemment, des dizaines de thés offerts aux terrasses des cafés par les tenanciers où les clients des tables voisines. L’accueil de l’étranger, du voyageur, est un véritable devoir moral gravé dans l’ADN des turcs.

Nous profitons de cette pause pour une excursion à Mardin. Encore plus au Sud, à 40 km de la frontière syrienne, la petite ville blanche se dresse dans un dédale d’escaliers, de ruelles et de passages voûtés au flanc d’une colline dominant la plaine mésopotamienne à perte de vue. Malmenée par l’Histoire au siècle dernier, Mardin a vu le génocide des arméniens mais aussi le massacre et l’exode des autres communautés chrétiennes d’orient (syriaques, chaldéens, catholiques,…), victimes collatérales du conflit entre turcs et kurdes. Aujourd’hui, ce petit bijou est en pleine renaissance. Son musée archéologique recèle quelques trésors comme ces tablettes d’argile gravées de caractères cunéiformes. Pour la première fois il y a 5.000 ans la parole pouvait être fixée, relue, transmise.

L’identité kurde est désormais omniprésente et fait irruption dans la moindre conversation, qui s’engage en kurde et plus en turc. « Nous avons fondé ce pays avec les Turcs, mais aujourd’hui, ils nous considèrent comme des citoyens de seconde classe ». Cette phrase d’un pompiste de Bitlis résume avec justesse le sentiment exprimé par beaucoup de ceux que nous rencontrerons jusqu’à notre sortie du pays. Alors pour tenter de comprendre, nous creusons un peu.

Le peuple Kurde compte 35 millions de personnes vivant à cheval entre Turquie, Irak, Syrie, et Iran, ce qui lui vaut d’être la plus grande nation sans état au monde. Ils sont environ 20 millions en Turquie (plus de 20% de la population). En 1920, à l’issue de la 1ère guerre mondiale, le traité de Sèvres, qui organisait le démantèlement de l’empire Ottoman allié de l’Allemagne, prévoyait la création d’un Kurdistan indépendant. Mais trois ans plus tard, suite à la guerre menée par Atatürk, père de la Turquie moderne, pour récupérer les territoires abandonnés aux voisins grecs et arméniens par ledit traité, l’accord de Lausanne annule cette disposition. Les Kurdes se retrouvent alors sans état, déclassés dans les pays où ils vivent, ce qui fait naître des mouvements d’indépendantisme, en particulier en Turquie.

Le conflit armé est apaisé depuis 2016 mais tout l’Est du pays reste sous une étroite surveillance militaire: check-points routiers avec véhicules blindés et fusils d’assaut bien visibles, fortins de surveillance en haut des collines, et casernes aux allures de camps retranchés.

Prochain objectif : retrouver l’altitude et des températures plus clémentes au lac de Van. Nous en finissons avec la plaine pour se confronter aux collines et montagnes bastions de la rébellion kurde. L’armée y est omniprésente et nous déconseille fortement certains secteurs pour bivouaquer. Peu rassurant. Vivement que l’on sorte de cette zone inconfortable, même si nous n’avons objectivement jamais ressenti d’insécurité ou d’animosité.

Le plus grand lac de Turquie avec ses 3.750 km2 (six fois et demi le lac Léman) d’eau salée à 1.650 m est un bassin fermé. Il vi(vai)t en équilibre entre l’apport de ses affluents et l’évaporation, mais le réchauffement climatique l’assèche inexorablement. Nous campons sur ses rives à Tatvan, pour une douce baignade dans une eau au pH de 9,7 qui laisse une impression « savonneuse » sur la peau. Enfin une soirée fraîche. Polaires et doudounes ressortent des sacoches avec bonheur.

Pour rejoindre la Géorgie, il faut maintenant faire route au Nord. La douceur de septembre s’installe et le soleil caresse désormais notre dos. Nous arpentons pendant six jours le haut plateau arménien qui coiffe l’Est de la Turquie de ses 1.600m d’altitude. Pédalage dans des paysages steppiques, les plus perdus que nous ayons traversés jusqu’ici. Des villages reculés souvent desservis par des pistes, dont on se demande s’ils sont accessibles lorsque la neige recouvre la montagne, du vent qui siffle aux oreilles, pas un arbre, les bouses de vaches séchées sont soigneusement entassées pour l’hiver, des troupeaux à la recherche de maigres herbes. La beauté des grands espaces mais un dénuement flagrant qui nous rappelle une nouvelle fois à notre invraisemblable chance d’être nés dans un pays d’abondance : « être né quelque part, pour celui qui est né c’est toujours un hasard » (Maxime le Forestier).

Les redoutables Kangal, bergers turcs dressés à protéger les troupeaux des loups, contre lesquels on nous avait mis en garde, nous ont globalement laissés tranquilles jusqu’ici. Le plus souvent paresseux au soleil, ils nous ignorent, ou émettent quelques aboiements de principe. Ceux qui courent à nos trousses font demi-tour dès que nous stoppons et faisons mine de leur lancer un caillou. Nul besoin selon nous donc de s’équiper de spray au poivre ou autre matraque électrique. C’est finalement la nuit, dans le silence de nos bivouacs solitaires, quand ces affreux clébards jappent et hurlent pendant des heures en s’engrainant les uns les autres, qu’ils sont insupportables. Envies de meurtres garanties !

En point d’orgue de cette traversée avant de rejoindre Kars, nous découvrons les ruines d’Ani, capitale médiévale du royaume d’Arménie. Brutalisée par les envahisseurs qui s’y sont succédés depuis sa splendeur du Xème siècle, elle a été finalement abandonnée à l’usure du temps, des éléments et des séismes. Il ne reste de la « ville aux mille et une églises » qu’une partie de ses remparts et quelques édifices sacrés en piteux état. Cramponnée sur les gorges de l’Akhourian qui forme la démarcation entre Turquie et Arménie, elle symbolise à elle seule les différends politiques et historiques entre les deux pays. Les immenses drapeaux qui flottent de part et d’autre de la frontière sont là pour nous le rappeler.

Bien qu’inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, ce symbole majeur de l’histoire arménienne semble délaissé par l’état turc. Seule la mosquée construite à l’époque des grands Seljoukides est à peu près restaurée, et peut même accueillir des fidèles. No comment.

Malgré cela, méprisant les vicissitudes des hommes et la violence de leurs politiques, Ani, meurtrie et esseulée sur son immense plateau dégage une beauté magnétique dans un décor surnaturel.

Kars, dernière ville turque avant la frontière géorgienne nous accueille pour une pause bien méritée après une cession de vélo de 9 jours depuis Diyarbakır. Installée à 1.800m d’altitude aux portes du Caucase sur un point de passage stratégique de la route de la soie, Kars a été convoitée, conquise et occupée par toutes les puissances qui ont dominé la région : des Byzanthins aux Arméniens, des Mongols aux Ottomans, des Russes aux Turcs. On y retrouve donc naturellement une population très mélangée et une architecture variée. Mais c’est sans doute l’influence de l’empire des tsars avec ses rues orthogonales et ses austères bâtiments de pierre noire qui la démarque le plus du reste de la Turquie. Bien que longtemps à l’écart de la modernité, Kars semble en phase de réveil avec ses quelques cafés tendance, ses restaurants à l’européenne, et ses étudiants aux terrasses.

Une dernière journée de pédalage nous emmenera à la frontière pour un saut de puce vers Tbilissi, objectif de notre balade. Nous laissons derrière nous un pays contrasté, attachant et complexe.

Une Turquie plutôt ouverte et tolérante, éloignée de l’image véhiculée en Europe.

Une Turquie de l’Ouest : moderne, riche et touristique, et une de l’Est plus traditionnelle, rurale et isolée.

Une Turquie où les femmes sont aussi libres dans les villes qu’elles sont invisibles dans les campagnes.

Une Turquie où l’islam est toujours présent (mosquées, muezzins, voiles) mais jamais pesant, tant il apparaît plus culturel que religieux.

Une Turquie à qui il reste des comptes à régler avec son Histoire et ses minorités.

Une Turquie qui se mérite pour les voyageurs à vélo. Vaste, montagneuse, et aux centres d’intérêt éloignés, elle éprouve le corps dès lors que l’on se donne la peine d’éviter les grands axes.

Une Turquie excessivement bon marché pour les heureux possesseurs d’euros, aux dépens des Turcs qui souffrent de l’inflation galopante (60% sur un an).

Mais surtout, surtout, une Turquie incroyablement accueillante et d’une générosité hors pair pour les voyageurs que nous sommes.

Nous la quittons après deux mois de vadrouille et plus de 3.500 km, loin d’en avoir découvert tous les visages, avec un appétit de renouveau et de changement de décor.

1.416 km – 19.461m D+

Nous sommes Jacques et moi absolument bluffés et admiratifs, non seulement par vos exploits sportifs, votre endurance, mais aussi par votre récit extrêmement bien écrit et documenté.

Nous vous embrassons

Martine

Hello Céline et Jérôme,

Là vous avez fait fort à tous points de vues : parcours « routier » lorsqu’il en existait, distances parcourues quand je consulte mon misérable atlas et que j’imagine vos « sauts de puce », contrastes énormes entre les villes et ces campagnes brûlées par le soleil, où l’on recherche vainement un peu de verdure, à se demander de quoi vivent ses habitants, et bien entendu votre couverture historique extraordinaire et si bien évoquée, qui nous ramène à l’origine de nos civilisations occidentales ; de quoi faire moult conférences à votre retour! D’autant que bien malgré vous vous « surfez » sur la triste actualité de l’Arménie. Seule interrogation de mon côté : n’avez vous pas aperçu le mont Ararat dont vous n’étiez guère éloignés me semble-t-il (pas loin d’Agri)? Encore bravo, vous êtes extraordinaires et bonne continuation. J’ai pris grand plaisir à vous lire et à agrandir les photos de ces paysages si improbables parfois. De quoi nous préparer au réchauffement climatique!!

Bonjour Jean-François,

Merci pour tous ces compliments et cet enthousiasme !

Nous pensions aussi apercevoir le Ararat aux abords d’Agri, mais non ! Sans doute trop loin, ou caché par les nuages ?